La mémorisation ne repose pas uniquement sur la répétition. Certains apprenants retiennent mieux en bougeant, d’autres en écoutant, tandis que pour une partie de la population, la vue reste déterminante. Les méthodes pédagogiques universelles échouent souvent à satisfaire ces différences.

Adapter une stratégie aux besoins individuels permet d’optimiser la compréhension et la rétention d’informations. L’identification des préférences personnelles reste pourtant négligée dans de nombreux contextes éducatifs. Trois axes principaux structurent aujourd’hui la réflexion autour de la personnalisation des apprentissages.

Pourquoi existe-t-il plusieurs styles d’apprentissage ?

Impossible de trouver deux cerveaux qui fonctionnent à l’identique. Les neurosciences et la psychologie cognitive l’ont martelé : chacun façonne sa manière d’apprendre, sélectionne ses outils, trace son propre chemin vers la connaissance. Ce n’est pas une lubie théorique, mais le socle de toute pédagogie contemporaine, de Paris à Lyon, et partout ailleurs.

Si les styles d’apprentissage se sont imposés dans le débat éducatif, c’est parce que la mosaïque des profils ne se laisse pas réduire à une méthode unique. Des chercheurs, en scrutant les salles de classe ou les formations en entreprise, ont constaté que la manipulation, l’écoute ou la visualisation n’ont pas le même impact sur chacun. Derrière ces différences : mémoire, attention, sensibilité sensorielle, qui varient d’un individu à l’autre. Le style d’apprentissage, loin d’être une case définitive, traduit le subtil équilibre entre vécu, environnement et stratégies développées au fil du temps.

Pour éclairer ce constat, voici comment ces différences se manifestent concrètement :

- L’approche classique de l’enseignement impose fréquemment un modèle uniforme, occultant la richesse des apprentissages individuels.

- De nombreuses études, menées sur le terrain, démontrent que personnaliser les parcours augmente les réussites.

- Les stratégies d’apprentissage les plus pertinentes s’appuient sur la reconnaissance de ces différences entre apprenants.

Cette diversité, loin de freiner la transmission, bouscule les certitudes et invite à repenser les dispositifs pédagogiques. Face à l’éventail des styles d’apprentissage, la priorité n’est plus d’imposer un modèle, mais de créer des espaces où chaque profil se retrouve et progresse.

Panorama des principaux types : visuel, auditif, kinesthésique et au-delà

Au fil des années, la classification des différents types d’apprenants s’est affinée, portée par des figures telles que Neil Fleming (à l’origine du modèle VARK), David Kolb, Honey et Mumford ou Rita Dunn. Trois grandes familles restent incontournables : visuel, auditif, kinesthésique. Cette partition, qui a émergé dans les années 1970, demeure un point de repère, même si elle ne capture pas toute la complexité du réel.

Pour saisir ce que cela signifie au quotidien, voici ce que chaque profil privilégie :

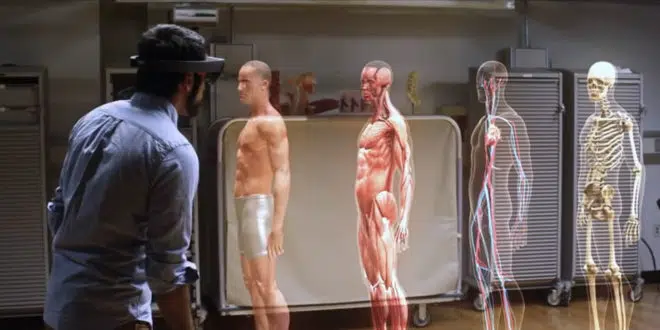

- Les apprenants visuels s’appuient sur la force des images, des schémas, des couleurs. Leur mémoire exploite la disposition spatiale, la structure graphique, la visualisation des idées. Pour eux, un diagramme ou une carte mentale valent bien des discours.

- Les apprenants auditifs absorbent les informations par le biais du son, des discussions, de l’écoute active. Chez eux, la parole, le débat ou même le simple fait de se répéter un texte à voix haute deviennent des leviers puissants.

- Les apprenants kinesthésiques ancrent leur compréhension dans l’action, le geste, la manipulation. Manipuler, expérimenter, écrire à la main : tout ce qui engage le corps facilite l’intégration des connaissances.

Plusieurs modèles ont ensuite enrichi cette grille. Le learning styles questionnaire (LSQ) de Honey et Mumford distingue par exemple les profils réflexifs, pragmatiques, théoriciens ou actifs. D’autres chercheurs, de James Keefe à Claude Lamontagne ou Gordon Pask, proposent des analyses plus nuancées, croisant différentes dimensions et combinant les styles. Le paysage des types styles apprentissage prend alors des allures de carte méandreuse, où chaque individu navigue entre plusieurs repères, jamais figé dans un rôle unique.

Adapter ses méthodes : comment personnaliser son apprentissage selon son profil

Façonner sa méthode d’apprentissage n’a rien d’un luxe réservé à quelques initiés. Les études en sciences de l’éducation, menées aussi bien à Paris qu’à Lyon, montrent que chaque apprenant tire profit d’une approche taillée sur mesure. Identifier son propre style d’apprentissage, c’est se donner une longueur d’avance : on s’appuie sur ses forces, on gagne en efficacité, on évite les impasses de l’uniformisation.

En pratique, le style d’apprentissage identifié influence la manière dont l’information circule et s’ancre. Les apprenants visuels s’appuient sur des supports graphiques : schémas, cartes conceptuelles, vidéos éducatives. Les apprenants auditifs progressent en échangeant, en exposant à l’oral, en s’enregistrant. Les apprenants kinesthésiques, eux, avancent à travers l’action, la manipulation d’objets, les mises en situation.

Voici quelques pistes concrètes pour coller au plus près de son profil :

- Pour les visuels, structurez l’information avec des graphiques, surlignez les points clés, organisez les données dans l’espace.

- Pour les auditifs, privilégiez la reformulation à voix haute, l’écoute de podcasts, la participation à des discussions.

- Pour les kinesthésiques, multipliez les exercices pratiques, les jeux de rôle, les manipulations concrètes.

La personnalisation invite aussi à une réelle souplesse : personne ne se limite à un seul profil, chacun conjugue plusieurs dimensions, qui évoluent selon les matières, l’expérience ou l’état d’esprit. Les stratégies d’apprentissage gagnent à être ajustées, modulées, testées, pour faire de chaque apprentissage un processus vivant et évolutif.

Des techniques concrètes pour expérimenter et progresser au quotidien

Faire de l’apprentissage un terrain d’expérience, voilà ce qui change tout. Face à la complexité de notre cerveau et à la diversité des informations reçues chaque jour, il devient indispensable d’ajuster sans relâche ses méthodes. Les chercheurs convergent sur un point : varier les stratégies reste le meilleur moyen de consolider durablement ses connaissances.

Concrètement, chaque profil peut s’appuyer sur des gestes simples :

- Utilisez la méthode active : reformulez les notions, questionnez-les, créez des liens inédits entre les idées.

- Pratiquez la récupération espacée : révisez à des intervalles réguliers pour ancrer les contenus, sollicitez la mémoire à plusieurs reprises.

- Appliquez la mise en situation : expérimentez les savoirs dans des contextes proches du réel, mettez-vous en action autant que possible.

Les enseignants, qu’ils soient en formation initiale ou continue, s’inspirent largement de ces approches pour encourager l’expérimentation, diversifier les supports et ajuster leurs dispositifs aux besoins du terrain. Au quotidien, l’apprentissage devient ainsi un laboratoire : on observe, on tente, on ajuste, on progresse. Et chaque étape franchie nuance un peu plus la carte de nos compétences.

Au bout du compte, comprendre ses façons d’apprendre, c’est s’offrir la liberté de transformer l’effort en trajectoire. Reste à chacun de tracer la sienne, unique, mouvante, résolument personnelle.